在探讨我国古代饮食文化时,一个有趣且常被提及的话题便是分餐制。2021年1月16日,蚂蚁庄园的最新问题再次引发了大家对这一古老习俗的关注:我国古代有过分餐制吗?答案是肯定的。分餐制在我国有着悠久的历史,其源头可追溯到史前时代,具有至少三千年的发展过程。这一制度不仅体现了古人的饮食习惯,还反映了当时社会的礼仪与文化。

我国古代的分餐制最早可以在商朝考古发现中得到印证。考古工作者从殷墟出土的大量陶鬲碎片中发现,鬲的容量大约只够一人一餐之用,它是用于煮粥的器皿。由此可以推测,那时人们进食是一人一鬲的分餐制。进入周秦时代,分餐制更加明确,人们铺席于地,上放置桌案,天子五重席,大夫二重席,这样的铺陈方式反映了当时社会的等级制度。在《周礼·司几筵》中,有“铺陈曰筵,藉之曰席”的记载,而《诗经》中也提到“肆筵设席”。这些记载不仅描述了当时的饮食环境,还进一步证明了分餐制的存在。

在周秦时期,分餐制的具体场景在《史记·孟尝君列传》中得到了生动的描绘。孟尝君某日请一个新来投奔的侠士吃饭,侍从不小心挡住了烛光,侠士就认为自己吃的那份菜与孟尝君不一样,欲离席而去。显然,那时候的筵席,是一人一份的。这种分餐的方式在汉朝时期更加明确,皇帝坐在前面的台阶上,皇后坐在一侧,大臣坐在两侧,都是一人一桌。考古发掘出的汉朝壁画和汉墓的画像砖提供了明确的佐证:那时候人们席地而坐,一人一案。

鸿门宴的故事更是将汉朝时期的分餐制展现得淋漓尽致。在宴会上,项王、项伯坐向东,范增南向坐,沛公北向坐,张良西向侍,这五人一人一案,互不干扰。这种分餐的方式不仅体现了当时的等级制度,还保证了饮食的卫生与秩序。

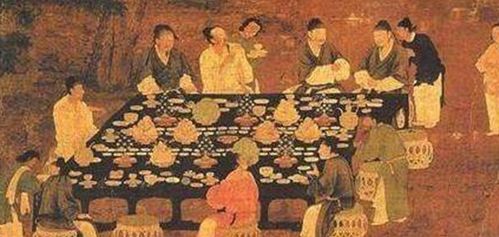

隋唐时期的分餐制依然盛行,从《韩熙载夜宴图》中可以窥见一斑。这幅画描绘了韩熙载与其他几个贵族弟子分坐床上和靠背大椅子上静听琵琶演奏的场景。听者前摆有一并不大的高桌,每人面前都有一套餐具和一份馔品,互不混杂,界限分明。这种分餐的方式不仅保持了饮食的独立性,还体现了贵族阶层的优雅与讲究。

进入宋代,虽然合餐制开始逐渐兴起,但分餐制依然存在于一些重要的宴会场合。如在《水浒传》第八十二回中,宋江便命开筵款待天使,尊张叔夜、刘光也上坐,宋江、卢俊义等众头领都在堂下列席。这种分餐与合餐并存的现象反映了当时饮食文化的多元性。然而,随着元朝异族统治的到来,分餐制开始受到冲击并逐渐淡化。

到了明清时期,合餐制逐渐成为主流,但这并不意味着分餐制完全消失。在一些重要的宴会场合,如宫廷宴会上,还会采用分餐制。如《明史》中记载的宣德五年冬的赏雪宴,群臣四品以上在殿内,五品以下在殿外招待,另安排司壶、尚酒、尚食等一班人等伺候。开宴时,由仪礼司奏请皇帝升座,百官行赞拜大礼后,光禄寺开始上菜,每道菜都按顺序摆放在各自的案前,互不混杂。这种分餐的方式不仅保持了饮食的独立性,还体现了皇家的尊贵与威严。

即便在合餐制盛行的明清时期,分餐制的元素依然存在于日常生活中。如《红楼梦》中描述的林黛玉进贾府第一次吃饭时,李纨和王熙凤二人就“立于案旁布让”,为别人布菜自然得用公筷、公勺。据考证,最早使用公筷、公勺的是宋高宗赵构。明代田汝成的《西湖游览志馀》中记载,宋高宗“每进膳必置匙箸两副”,他用餐的时候一定要准备两副筷子和勺子,以防止食物交叉污染。这种讲究卫生的饮食习惯即使在今天看来也是值得提倡的。

回到现代,随着生活水平的提高和健康意识的增强,分餐制再次受到人们的关注。特别是在疫情期间,首都文明办联合北京市卫健委提出倡议,建议北京市民分餐进食,使用公筷、公勺。这一倡议不仅是对传统饮食习惯的回归,更是对现代人健康生活的追求。

分餐制的有益之处不仅在于卫生,还能减少消化道疾病的传染几率。在合餐制下,一个人为了干净,舔干净筷子再去盘子里夹菜吃,很影响他人食欲,也非常不卫生。而分餐制则可以避免这种交叉感染的风险。今天,西方也在大力推行分餐制,这一古老的饮食习惯再次焕发出新的生机。

综上所述,我国古代确实有过分餐制,并且这一制度有着悠久的历史和深厚的文化底蕴。从商朝的陶鬲到明清时期的宫廷宴会,分餐制一直贯穿于我国饮食文化的发展过程中。虽然合餐制在宋代以后逐渐成为主流,但分餐制的元素依然存在于我们的日常生活中。特别是在今天这个健康意识日益增强的时代,分餐制更是值得我们提倡和回归的饮食习惯。让我们在享受美食的同时,也注重饮食的卫生与健康,共同传承和发扬我国悠久的饮食文化。

59.13M八马影视免费版

71.64M心动小镇云游戏入口

86.68M璀璨之旅手游

5.54M精灵守卫战

12.53M康熙古汉语字典app

58.91MCalm冥想app

82.88M史上最贱小游戏惊魂记2

45.23M红果电竞

56.62M街头耳光侠中文版游戏

67.34M录音文字转换专家

本站所有软件来自互联网,版权归原著所有。如有侵权,敬请来信告知 ,我们将及时删除。 粤ICP备2024192220号-3